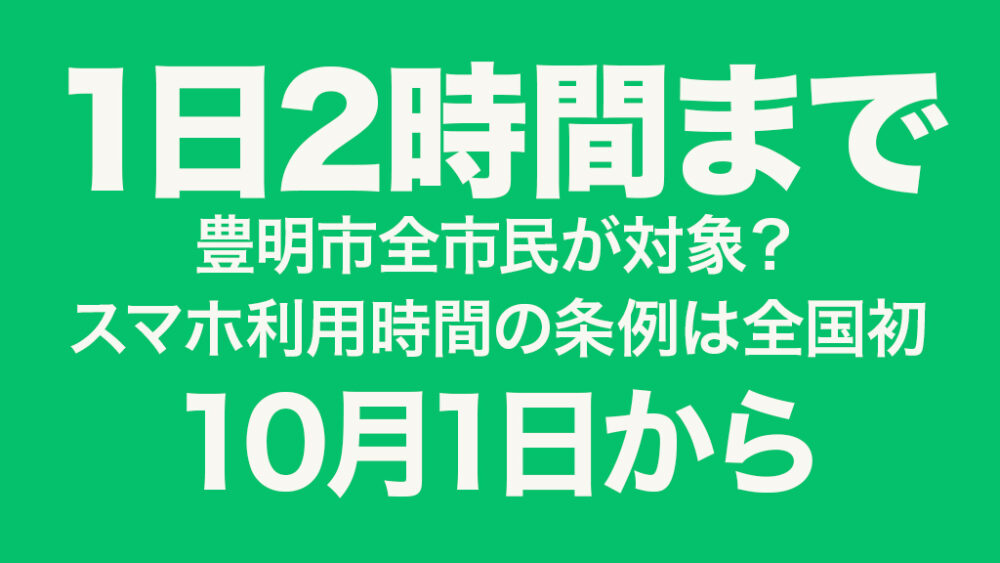

「スマホは1日2時間以内」ーそんなドラマみたいな条例案が愛知県豊明市で可決された、というニュースが話題になっています。

まるで親に「ゲームは1日1時間!」と言われた子ども時代を思い出すようなルールですが、今回は“行政レベル”で決められたもの。では実際、この条例はどういうものなのか、そして私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか?

「スマホ2時間以内条例」とは?

今回話題になっているのは、愛知県豊明市で「子どもたちのスマホ利用を1日2時間以内に制限する」という内容を盛り込んだ条例案を可決した、というものです。

背景には、スマホ依存やゲーム依存、さらには睡眠不足や学力低下といった問題が社会的に注目されていることがあります。

つまり、狙いは「子どもの健全な成長を守るため」。

ただし、この“制限”がどこまで実効性を持つのかは疑問の声も上がっています。

スマホ条例で気になる3つの疑問

この条例で気になる部分を3つにまとめました。

1. 本当に守らなきゃいけないの?

条例とはいえ、罰則はありません。つまり「守らないと罰金!」という話ではなく、あくまで「努力義務」のような位置づけです。

要は“お願いベース”のルールであり、実際に家庭でどうするかは親や子どもの判断に委ねられる形です。

2. どうやって時間を計るの?

「今日何分使ったっけ?」と毎日ストップウォッチを押すわけにはいきませんよね。

最近はスマホ自体に「スクリーンタイム」機能があるので、保護者が設定すれば制限は可能です。ただし裏技で回避する子どもも多く、実効性は議論の余地ありです。

3. 全国にも広がるの?

今回の条例は“その自治体限定”の話です。ただニュースになったことで「うちの地域でも必要では?」という議論が他の自治体に飛び火する可能性もあります。

教育関係者や保護者の間では「全国的な動きに発展するのでは?」という見方も出ています。

SNSでは賛否両論

Twitterや掲示板を覗くと、反応はさまざまです。

- 「正直ありがたい。子どもが夜中までスマホいじってて困ってた」

- 「結局、家庭の教育の問題じゃない?」

- 「条例で縛るのはやりすぎでは?」

まさに「ゲーム1日1時間論争」の再来といった雰囲気で、ネット上は盛り上がっています。

スマホ条例発案のきっかけは?

そもそも今回のスマホ条例はどうして始まったのでしょう。

不登校児とスマホ依存の関係が“発端”

豊明市がこの条例を検討し始めた背景には、「不登校の子どもたちがスマホから離れられず、家庭や学校外で生活リズムが乱れているケースが増えてきている」という報告から。スマホが“逃げ場”や“居場所”になってしまい、子ども自身が外との接触を避けるようになる例が具体的に問題視され、市長や市議会で「子どもたちをどう守るか」「家庭との関わりをどう取り戻すか」を考えるきっかけになりました。

議論で明らかになった課題

条例案が審議された委員会では、「なぜ1日2時間という数字か」という点が大きな焦点になりました。議員からは「この2時間という時間の根拠は何か」「家庭ごと・仕事のスタイルごとに異なるのではないか」といった問いが相次ぎ、市長は「あくまで目安であり、強制ではない」「睡眠時間を確保し、家族とのコミュニケーションを持てるようになることが狙い」と説明。

豊明市条例の主な内容

- 全市民を対象に、仕事・勉強・家事など必要時間を除く“余暇時間”でのスマホ等利用を1日2時間以内を目安とする。

- 子どもの場合、小学生以下は午後9時以降の使用を控える、中学生以上は午後10時以降控えるよう促す。

- 罰則はなし。あくまで“目安”“促す”という形。

- 条例案には「市民への情報提供」「意見集約の機会を確保する」付帯決議もついており、住民の理解を得ることにも配慮されている。

懸念点と今後の注目事項

- ルールが“目安”であり強制ではないため、守られない可能性が高い

- 個々人の生活スタイルの違いを条例がどこまで尊重できるか

- 居場所やつながりとしてスマホを使う人たちへの配慮

- 条例施行後のモニタリング:使用時間削減や健康指標にどれだけ影響が出るかを見守る必要がある

まとめ

条例自体に強制力はなくても、「スマホとの付き合い方を見直すきっかけ」になるのは間違いありません。大人でも「気づけばYouTubeで3時間…」なんてことはよくありますよね。もしかするとこのニュースは、「子どもだけでなく大人もスマホ時間を見直してみませんか?」という社会からのメッセージにも感じます。

豊明市の「1日2時間以内を目安とするスマホ条例」は、単なる規制というより、私たちのスマホとの付き合い方を見直すきっかけを社会に投げかけるもの。「2時間」という数字だけがひとり歩きしてトレンド入りしているのですね。